作者:齐世杰,赵静娟,郑怀国

单位:北京市农林科学院数据科学与农业经济研究所

农作物种业是国家战略性、基础性核心产业,事关粮食安全、民族兴衰。发达国家已然进入种业4.0,我国仍处于种业2.0~3.0的过渡时期。2020年底,生物育种作为前瞻性、战略性国家重大科技项目之一,被写入国家十四五规划纲要,是种子产业变革的重大举措。育种基础科学创新能力的提升从源头上支撑了我国现代种业发展。因此,把握全球作物生物育种研究热点,追踪作物生物育种技术前沿,对于管理决策者和研究者都具有十分重要的意义。

01、数据来源

基本科学指标(Essential Science Indicators,ESI)数据库是科睿唯安在汇集和分析Web of Science核心合集(SCIE、SSCI)所收录的学术文献及其所引用的参考文献的基础上建立起来的分析型数据库。研究前沿的遴选工作基于ESI数据库中的研究前沿以及前沿所对应的核心论文。通过锁定“作物生物育种”研究领域,结合专家人工筛选,最终确定了5个研究前沿,并获得研究前沿与前沿对应的核心论文103篇。

02、研究前沿计量分析

2.1 核心论文概况

对作物生物育种领域ESI研究前沿核心论文103篇进行分析,主要分布在2014-2019年,发文量分别是21篇、12篇、、20篇、24篇、11篇、15篇。学科方向主要涉及植物科学(62篇),科学、技术等多学科科学(20篇),生物化学与分子生物学(16篇)、生物技术应用微生物学(16篇)和遗传学(13篇)。103篇核心文献中,基金资助论文94篇,基金资助率达到92%,主要资助机构为中国国家自然科学基金(NSFC),英国生物技术与生物科学研究委员会(BBSRC),美国国家科学基金会(NSF),中国科学院基金项目以及澳大利亚研究委员会。

2.2 主要来源出版物

研究前沿论文的来源期刊共有41本,其中既包括综合性顶级期刊,也包括生物、农业、遗传学等学科领域的专业期刊等。其中发表3篇及以上的期刊如表1所示。

2.3 重点代表国家

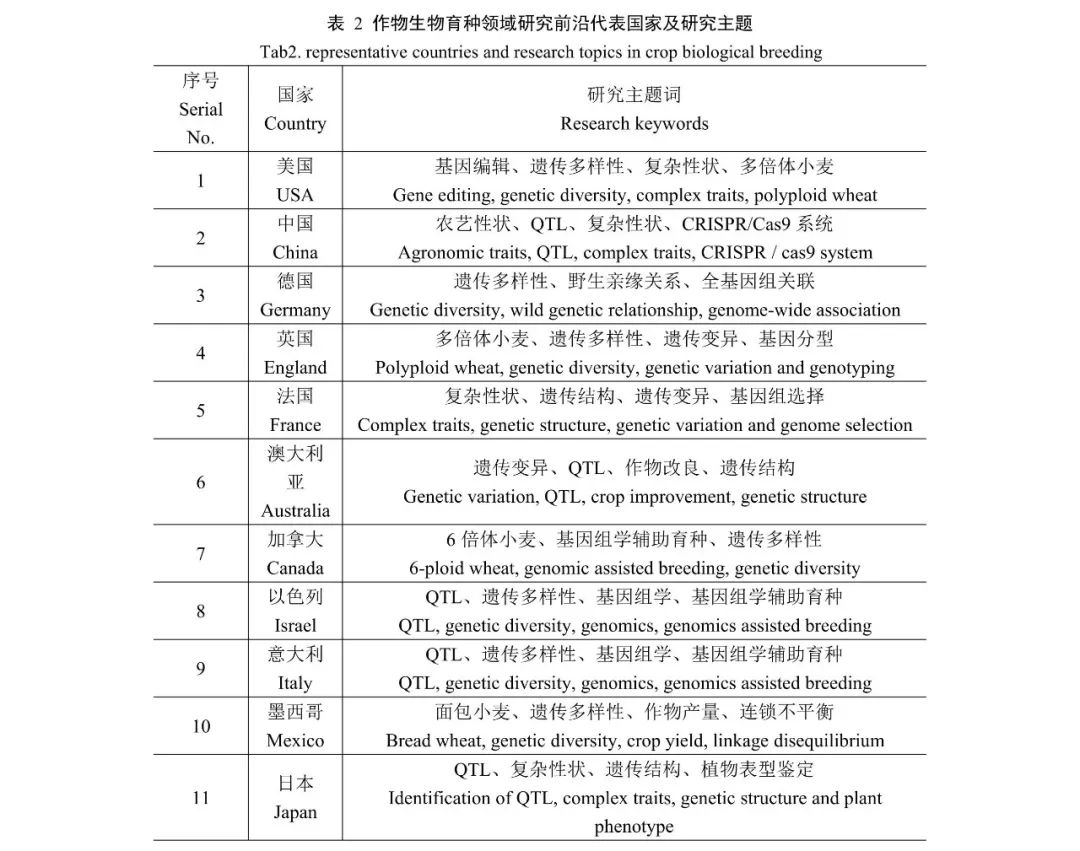

从统计数据来看,作物生物育种领域的热点前沿论文共涉及39个国家/地区,利用数理统计和TF-IDF算法对排名前十的11个国家的发文量、篇均被引频次和主要关键词进行计算,从数量、影响力和研究内容三个方面,对该领域的研究前沿的主要国家进行深入分析,见图1和表2。

从文章数量来看,美国是本领域研究前沿核心论文的主要来源国家,中国排名第二,中美是作物生物育种领域研究前沿的突出代表国。德国、英国、法国和澳大利亚是该领域欧洲和大洋洲的主要代表国家。加拿大、以色列、意大利等5个国家位于第三梯队,以亚洲、欧洲和北美国家为主。

从篇均被引频次(图1折线)和研究主题(表2)来看,加拿大在生物育种领域的基础研究具有较高质量和影响力,特别是在多倍体(小麦)基因组、基因组学育种方面。意大利、以色列和澳大利亚具有“少而精”的发文特点,具有较大的发展潜力和合作空间,研究主题集中在利用QTL技术对番茄和水稻进行作物改良方面。法国、英国、美国、德国和中国,具有“发文活跃,研究方向多元化,影响力一般”的发文特点,特别是中、美两个农业大国,已经率先在CRISPR/Cas9技术、基因编辑等生物育种技术方面进行探索,也开展了复杂农艺性状的相关研究。

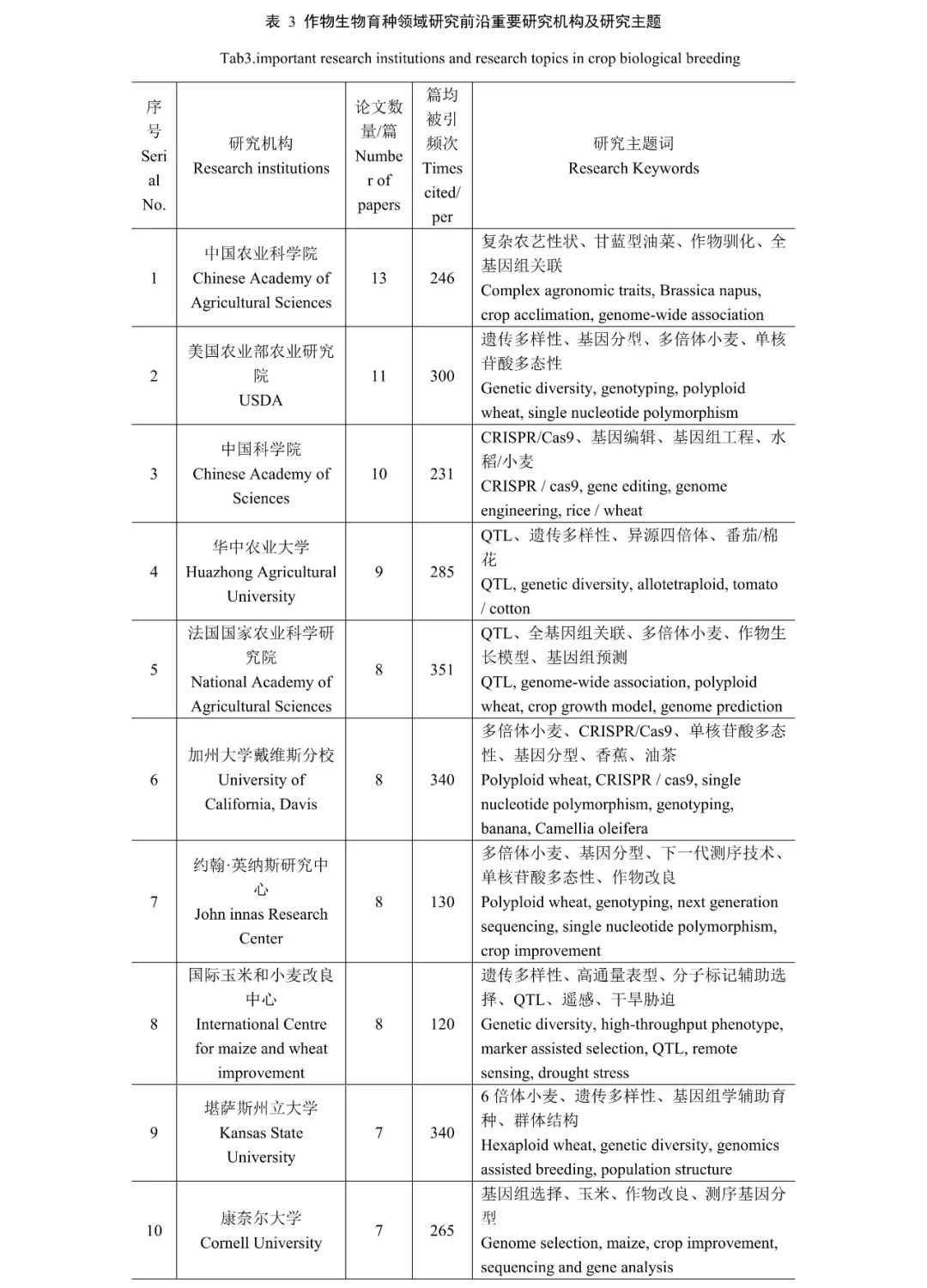

2.4 重要研究机构及合作

全球作物生物育种领域研究前沿前十个机构中包括6所高等院校和4个科研院所,发展较为均衡。从发文数量(表3)来看,前十个研究机构具有明显的阶梯特征,中国农业科学院发表的前沿核心论文最多,研究集中在复杂农艺性状、甘蓝型油菜、作物驯化、全基因组关联方面,产出能力较强,处于世界领先地位。美国农业部农业研究院排名第二,在遗传多样性、基因分型、多倍体小麦、单核苷酸多态性方面表现突出,以上两个机构是该领域基础研究的主要产出机构。中国科学院和华中农业大学位于第二梯队,科研氛围较为活跃,特别是在QTL、CRISPR/Cas9、基因编辑技术、基因组工程、异源四倍体等育种技术方面,研究对象包括小麦、水稻、番茄、棉花,是我国作物生物育种领域的代表性研究机构。其余机构位于第三梯队,发文量相差不大,但研究方向各有不同,法国国家农业科学研究院侧重在QTL和全基因组关联分析,以及作物生长模型和基因组预测方面;加州大学戴维斯分校在多倍体小麦的基因分型,基因编辑技术在香蕉抗病性育种、提升油茶品质中的应用有所突破;约翰·英纳斯研究中心在下一代测序技术、六倍体小麦的基因分型阵列进行相关探究;国际玉米和小麦改良中心在利用遥感、无人机等智能育种技术方面有所进展;堪萨斯州立大学在基因组育种方法上进行了探究。

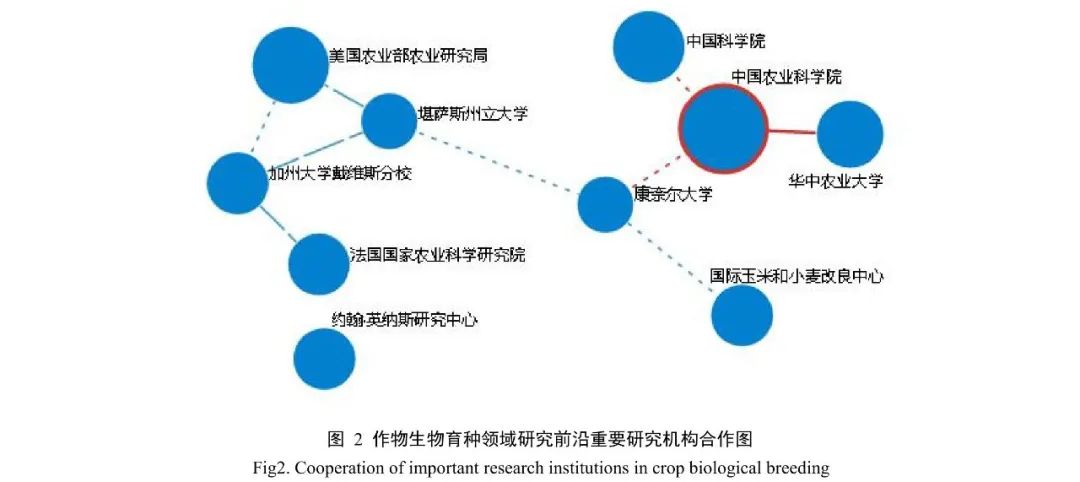

图2展示了作物生物育种领域研究前沿Top10机构的合作情况,图中节点代表研究机构,节点大小代表发文量的多少,连线的实虚代表合作的强弱。由图可以看出,重要机构间合作呈现出以中美两国的国内合作为主,跨国合作逐步形成的特点,包括两个较为明显的国内合作团体:1)美国农业部农业研究局、堪萨斯州立大学和加州大学戴维斯分校之间较强的合作网络;2)以中国农业科学院为主导的,联合中国科学院、华中农业大学之间的合作关系。此外,康奈尔大学的国际合作表现突出,在全球各国间起到重要的链接作用。约翰英纳斯研究中心的合作关系较弱,偏向于机构内部团队间的合作。

03、研究前沿重点解析

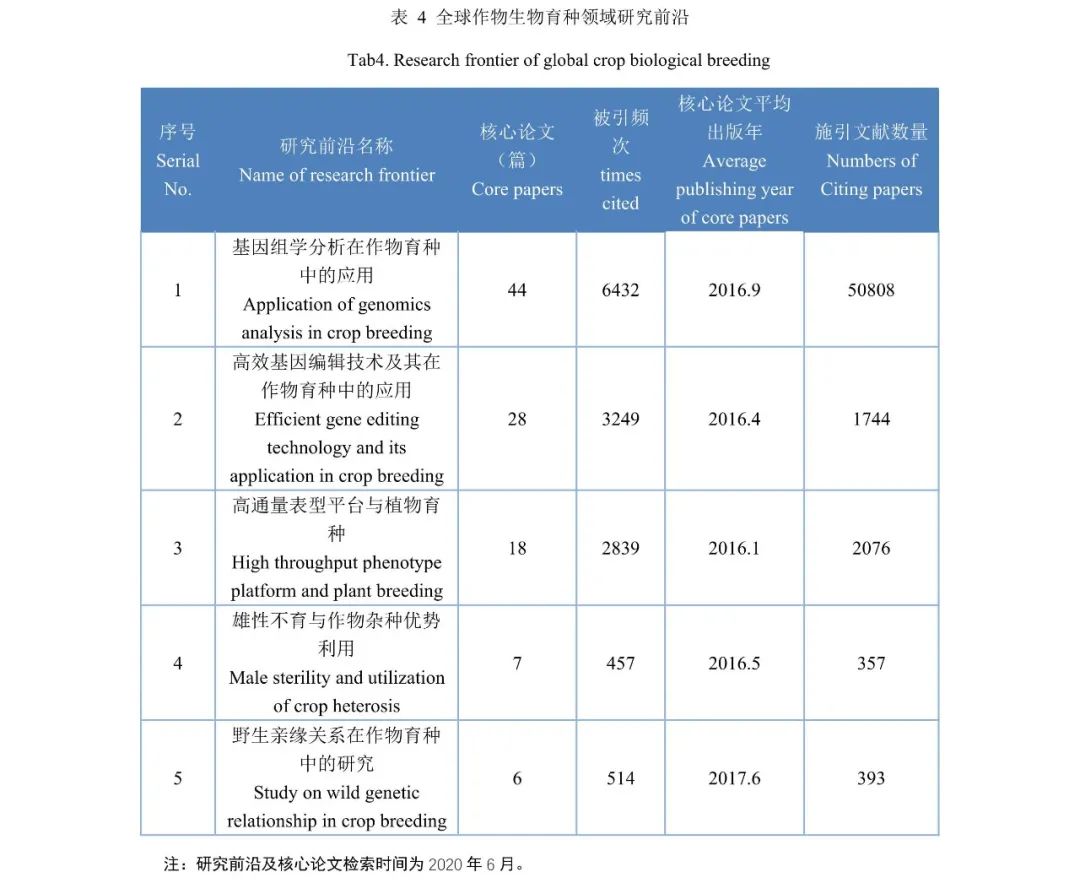

全球生物育种领域的五大前沿分别是:基因组学分析在作物育种中的应用、高效基因编辑技术及其在作物育种中的应用、高通量表型平台与植物育种、雄性不育与作物杂种优势利用以及野生亲缘关系在作物育种中的研究。其中前沿一“基因组学分析在作物育种中的应用”核心论文最多,是重点研究前沿。前沿五“野生亲缘关系在作物育种中的研究”相对较新,核心论文平均出版年2017年,是新兴研究前沿。

3.1 基因组学在作物育种中的应用

基因组学是指在基因组水平上研究基因组结构和功能的科学,其内容包括基因的结构、组成、存在方式、表达调控模式、基因的功能和相互作用等,是研究与解读生物基因组所蕴藏的所有遗传信息的前沿学科。近年来基因组学已广泛应用于作物育种,不仅能大幅提高传统育种效率、设计“定制作物”,而且可为食品安全和生物安全服务。该前沿的研究热点主要集中在基因组学测序、分子标记辅助育种和基因组选择(GS)育种方面。世界各国已先后完成水稻、小麦等60多种作物的基因组测序,基因组选择育种技术已在众多主要作物育种中得到应用。在分子标记辅助育种方面,公布了水稻、小麦、番茄、玉米、甘蓝型油菜的基因组,挖掘出上千个QTLs,提供了与重要性状紧密连锁的SNPs,为分子辅助育种奠定了基础。在基因组选择(GS)育种方面,探讨了GS育种方法、GS实施中的准则、模型、预测准确性等。

3.2 高效基因编辑技术及其在作物育种中的应用

基因编辑是一种对生物体基因组特定目标基因进行精确修饰的一种基因工程技术。目前的基因编辑技术包括:巨型核酸酶、锌指核酸酶(ZFNs)、转录激活样效应因子核酸酶(TALEN)和成簇规律间隔短回文重复(CRISPR/Cas)系统。其中CRISPR/Cas因简单、高效和多功能性迅速成为基因编辑的首选技术。该前沿的研究热点主要集中在对技术本身问题的探讨以及在作物育种中的应用两大方面。就技术本身而言,研究热点主要集中在作物基因编辑的效率及遗传稳定性、优化转化方式以避免转基因中间体的产生、基因编辑工具的完善、碱基编辑技术的利用和优化,以及CRISPR/Cas9基因编辑监管问题等方面。作物基因编辑育种则主要体现在增强作物抗病性、改善作物品质等方面。

3.3 高通量表型平台与植物育种

高通量植物表型平台是开展植物表型组学、植物功能基因组学、现代遗传育种研究的强大工具。高通量作物表型信息获取和筛选研究聚焦于能够快速、准确进行作物样本筛选的技术和方式,是新一代传感器技术、模式识别和分析技术在植物育种领域的应用。高通量表型平台的出现及发展可以对植物的表型组学数据进行充分挖掘与分析,最终构建与丰富基因组数据相匹配的植物表型测量技术体系。近年来,高通量作物表型平台获得飞速发展,出现了卫星、有人驾驶固定翼飞机、无人机、地面移动机器人、室外移动式龙门架、室内流水线及微型CT机等各类平台。该前沿的研究热点主要集中在自动化机器人田间表型平台、无人机表型平台、表型信息获取传感及分析技术等方面。

3.4 雄性不育与作物杂种优势利用

植物雄性不育通常是指雄性器官不能产生正常功能的雄配子(花粉)的现象,其在杂种优势利用及杂交种生产等方面具有重要价值。根据遗传机制不同,可将雄性不育分为受核基因控制的核不育类型(GMS)和受细胞质基因与核基因共同控制的质核互作不育类型(CMS)。近年来,雄性不育在转录组、蛋白组和基因组方面的研究均取得了很大进展,促进了国内外雄性不育的分子机理及相关育性基因研究。该前沿的研究热点主要集中在分子调控机制及其在杂种育种中的应用、雄性不育基因在杂交育种中的应用、作物雄性不育与育性恢复等方面。重大进展主要集中在水稻和玉米研究中。

3.5 野生近缘种在作物育种中的应用研究

农作物野生近缘种(Crop Wild Relatives,CWR)在进化过程中相对于驯化作物来说具备更强的生物或非生物抗性,从而拥有更高的遗传多样性,可利用野生近缘种提高作物的抗病性、产量等性状。该前沿的研究热点主要集中在野生近缘种的收集和保护、基因组水平上对作物野生种遗传多样性的认知以及野生近缘种在作物育种的应用等方面。目前野生近缘种利用研究最多的作物依次为向日葵、小麦、马铃薯、花生、苹果、水稻、燕麦、木豆、梨和番茄;而从改良性状类型来看,多为生物抗性、非生物抗性、农艺性状、育性、数量性状、表型性状等。

04、结论与讨论

1)作物育种的前沿始终围绕生物育种技术与应用,也是全球重点农业组织与国家基金的重点资助方向。基因组学分析、高效基因编辑技术是育种领域的重大研究热点与最新的发展方向。伴随着计算机信息技术的发展,高通量表型平台也有了较大的突破,能够在技术应用过程中发挥重要作用。雄性不育与作物杂种优势是基础性和必要性的研究方向,野生亲缘关系及在作物育种中的研究是较新的研究方向。

2)美国和中国仍是该研究领域的突出贡献者和领军者,处于全球领先地位。总体而言,全球研究机构和大学发展较为均衡,合作以中、美两国的国内合作为主,康奈尔大学是国际合作的典范。

3)重要研究机构中,我国的中国科学院、中国农业科学院和华中农业大学是突出代表机构,在全球机构中具有显著的竞争优势,但影响力有待进一步提升。在机构合作方面,应由重点机构带头,基于全球重要机构的不同研究方向,有针对性地开展国际学术交流,积极开展跨国合作,强化我国的优势技术,补足我国作物育种中的短板。

4)于我国而言,正值“十四五”的开局之年,须在掌握国际发展动态和前沿技术的基础上,基于我国作物育种产业发展的国情,结合大力发展生物种业的相关政策,顺势而为,利用我国育种优势,加强育种技术的创新,突破生物育种的“卡脖子”技术,尽早跨越种业2.0~3.0的过渡时期,向种业4.0迈进。